|

|

| ※ 船上からの北方領土視察 |

|

| 尾岱沼(おだいとう)港から、別海町観光船の「パワードリーム号」に乗船し、出港してしばらくは、左手に野付半島を見ながら航行した。 野付半島から国後島までは16kmの距離があり、約8㎞の中間ラインまで近づくことができた。

波は荒かったが、視界は良好で、国後島の山並みや色合いを肉眼で確認することができた。 |

|

|

|

|

| パワードリーム号 |

|

野付半島 |

|

|

| 国 後 島 |

|

|

|

|

| 国後島の山並み |

|

アザラシの見送り |

|

| ※ 北方四島交流センター(ニ・ホ・ロ) |

| ※ 館内視察交流センター職員による館内説明があった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

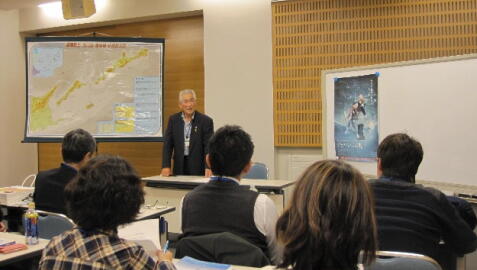

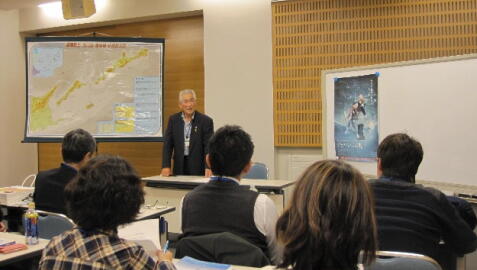

| ※ 元色丹島民 得能 宏(とくのう ひろし)氏による講話(約1時間) |

|

| 〇 プロフィール・ 色丹島生まれ。85歳(祖父は富山県黒部出身(北方領土には富山県出身者が多い)) 13歳まで、色丹島に住んでいた。 映画「ジョバンニの島」の純平(主人公)のモデル。 |

|

| 〇 終戦前の色丹島の様子 色丹島は、自然の美しい島で、豊かな魚介資源がある恵まれた島であった。 |

|

| 〇 終戦直後の島の様子:1945(昭和20)年9月1日、斜古丹湾に軍艦2隻が侵入し、600名~700名のソ連兵が銃を構え上陸して来た。当時11歳だった得能さんは、殺されると思った。

ソ連軍が民家を次々と没収したため、追い出された人々は、小屋などでの生活を強いられた。 また、ソ連軍の厳しい監視の目を逃れるために、命がけで夜中に島を脱出する人々がたくさんいた。

島に残った島民は、ソ連人と混住の生活をすることとなり、先の見えない不安な日々が続いた。 ソ連と日本の子供たちは、最初は喧嘩をしていたが、段々なくなっていった。得能さんは、ソ連人であるターニャに恋心を寄せた。 |

|

| 〇 1947(昭和22)年の9月 突然ソ連軍から日本人は日本に帰すとの命令があり、1週間以内に船が来て、島民は島を追い出された。 船内に糞尿の汚水が流れ、異臭が酷い貨物船で、樺太へ送られた。

樺太での生活は、極寒で、食料もなく、とても厳しいものであった。体を壊し、死亡する人も多くいた。(食料の配給はあったが、パンと生ニシン、たまに汁物(水に塩が入っただけ)のみで、生ニシンを食べた人は、みんな病気になった。)・

その後、どうにか乗り切り、船で函館にたどり着いた。 |

|

| 〇 さいごに:北方領土は、日本のものであり、元島民として、島へ行きたい。何百年かかっても、取り戻してもらいたい。 |

|

|

|

|

| 講師 得能 宏 氏 |

|

講話の様子 |

|

|

|

|

| 受講の様子 |

|

ジョバンニの島ポスター |

|

| ※ 北方館及び納沙布岬小田嶋館長から、屋外及び館内にて説明があった。 |

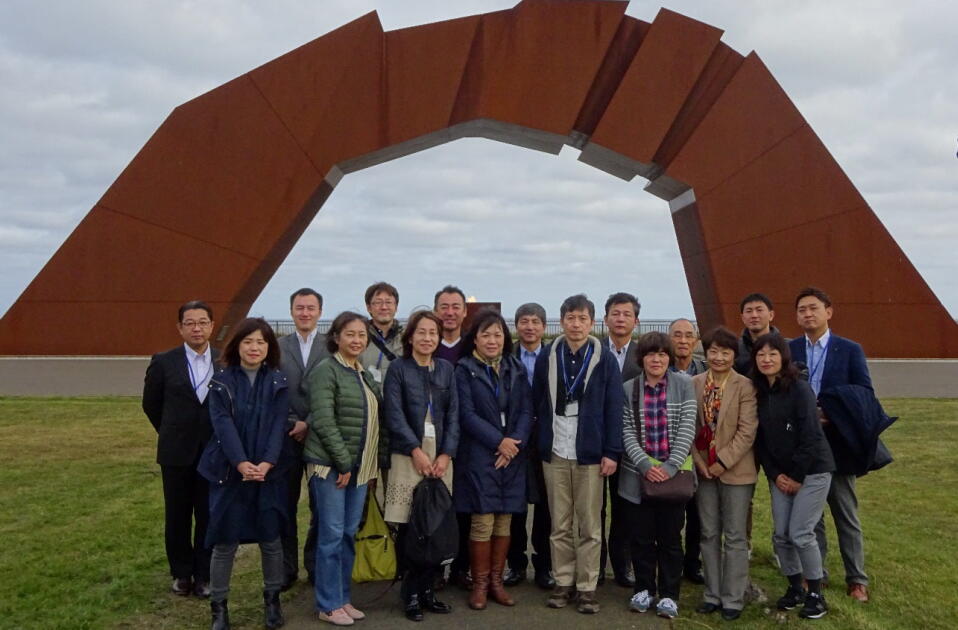

| 〇 屋外での説明:北方領土返還のシンボル像である「四島(しま)のかけ橋」は、北方四島をブロックで表現したもの。その下には「祈りの火」と呼ばれる点火灯台があり、現在も燃え続けている。四島のかけ橋のかたわらには、全国各地から送られてきた石が敷き詰められている「希望の道」がある。(神奈川県のものもある。)

納沙布岬と北方領土(歯舞群島貝殻島)は3.6kmしかないが、我々は中間の1.8㎞地点までしか行くことができない。それより向こうは日本の海ではなく、漁船が拿捕されてしまうこともある。(毎年6月から9月にかけて、貝殻島近海において昆布漁を行う際には、約9千万円の入漁料を支払っている。)

終戦当時、北方領土には約17,000人の日本人が住んでいたが、今では同じ人数のロシア人が住んでおり、既に2世、3世も生まれ、そこで生活をしている。 |

|

| ○ 館内での説明・ 終戦後、1945(昭和20)年8月18日にソ連軍が占守(しゅむしゅ)島に上陸、8月28日に択捉島、9月1日には国後島及び色丹島に達し、9月3日には歯舞群島にまでおよびことごとく占領した。

島で生活をしていた人々の中には、危険をおかして脱出した人もいた。故郷を捨てきれず島に残った人々も、1947(昭和22)年から強制的に日本本土に引き揚げさせられた。

北方領土の返還は、政府の交渉次第で決まる。そのため、県民会議の皆さんに是非とも返還要求の声を広げてほしい。 |

|

|

|

|

|

| 四島(しま)のかけ橋 |

|

|

| 祈りの火 |

|

○は神奈川県から運んだ石です、全国の石があります |

|

納沙布岬 |

|

|

|

|

|

|

説明を受ける視察参加者 |

|

|

|

|

| 集 合 写 真 |

|

|

|