|

|

|

| 目で見る北方領土 2014 |

|

平成26年10月22日(水)~24日(金) |

|

|

|

|

|

|

|

| 野付半島からわずか16Kmの距離にある 「国後島」 |

|

納沙布岬から3.7Kmの距離にある 「貝殻島灯台」 |

|

|

|

| ↑ この両方の島は現在ロシアに不法占拠されています。 ↑ |

|

|

|

|

|

2日目朝9時20分、別海町尾岱沼(おだいとう)港から「パワードリーム号」に乗船し、左手に野付半島を見ながら航行、野付半島から国後島までは16kmの距離、約8kmの中間ラインまで近づくことができた。国後島の泊山(とまりやま)と羅臼山(らうすやま)が手前にはっきりと、国後島最高峰の爺爺岳(ちゃちゃだけ)がその奥にややうっすらと見える。 |

| パワードリーム号2階デッキから国後島を視察 |

|

|

|

| 途中姿を見せた船は海上保安庁巡視船艇で、常時哨戒を行っており、日本漁船の拿捕防止のために指導を行うとともに、日本漁船保護のため、時にはロシア側警備艇との間ににらみ合いも発生しているとのことだった。 |

|

|

|

|

海上保安庁巡視船艇 |

|

|

| 国 後 島 |

|

|

|

|

| パワードリーム号から国後島を見る |

|

泊山(543m)、羅臼山(888m)が見える |

|

| 乗船した船は、別海町観光船の「パワードリーム号」。最大乗客数は92名だが、今回は16名。2階デッキもあり、遠くまで景色が良く見える。天候に恵まれ、視界は良好。デッキに出ると風が冷たかった。 |

|

|

|

|

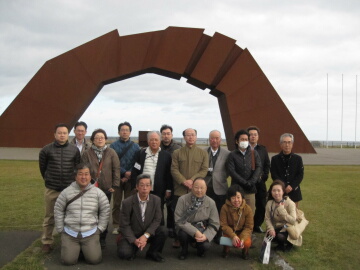

国後島を背後に記念撮影 |

|

| 四島交流センター(ニ・ホ・ロ)にて講話 2日目午後2時30分 |

|

|

|

| ○ プロフィール (中田 勇 氏) |

| 元色丹島民(色丹村)昭和3年生まれ。第二国民兵として17歳で兵役につき、終戦を迎える。戦後は、道東の珸瑤瑁(ごようまい)で教員をしていた。 |

|

| ○ 当時の島の様子 |

| 生家は、漁業を営んでいて、船もあった。自給自足に近いものであったが、安定した生活を送っていた。島には太平洋側に学校が一つあったが、生家とは島の反対側に位置し、17kmも離れていたので、根室の祖父の家から根室の学校へ通い、夏と冬の長期休暇には島へ帰るという子ども時代だった。 |

|

|

|

|

|

|

| ○ 終戦直後の様子 |

| ソ連は凍らない軍港(不凍港)が欲しかったので、アメリカ軍がまだ来ていないとわかった途端に四島を次々と占拠していった。島民たちはみなアメリカ軍が来るものとばかり思っていたところへロシア軍がやってきた。家族は拘束され、船も奪われた。ロシア軍は通常手に入らない万年筆や時計、仏壇に使われている金属などを奪っていった。 |

| 島民は脱出を試みたが、昼間脱出するとロシア軍に見つかってしまうため、脱出は時化(しけ)の夜に決行された。潮の流れが速く、小さい船ではひとたまりもなかったので、ぽんぽん船に何艘かの小さい船を引っ張ってもらい、脱出した。やっとの思いで島を脱出した後も、根室は空襲の被害で8割近くが焼け野原になっており、着るものも食べ物も無い、非常に過酷な日々を過ごした。 |

|

| 講 師 中田 勇 氏 |

|

|

|

| 四島交流センター(ニ・ホ・ロ) 館内視察 |

|

|

|

|

| 職員による説明 |

|

北海道立北方四島交流センター(ニ・ホ・ロ) にて |

|

| 北方館及び納沙布岬 3日目午前9時 |

|

|

|

納沙布岬先端にある「北方館」、小田嶋館長から説明を受けた。館内には当時の写真や占領後の歴史などのパネル展示がある。納沙布岬からは歯舞群島の貝殻島と水晶島がはっきりと見える。(貝殻島まで約3.7km)。 |

| 納沙布岬 北方館にて |

|

|

|

|

|

| 北方館前 歯舞群島が目の前に |

|

納沙布岬 |

|

|

|

|

|

| 納沙布岬からは歯舞群島の貝殻島と水晶島がはっきりと見える。(貝殻島まで約3.7km) |

|

|

|

|

|

| 全国47都道府県の石 「希望の道」 |

|

北方領土返還のシンボル像 「四島のかけ橋」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|