|

|

|

| 目で見る北方領土 2016 |

|

平成28年10月17日(月)~19日(水) |

|

|

|

|

| 別海北方展望塔 |

|

展示室の様子 |

| 別海北方展望塔は、別海町内のオホーツク海に面した3階建ての建物であり、1階は食堂・売店、2階は展示室、3階は展望室及び展示室となっており、野付半島やオホーツク海に浮かぶ北方領土の国後島が一望できる。 |

|

|

|

|

| 展望室からの眺め |

|

国後島も見ることができる |

|

|

|

| 叫びの像 |

| 敷地内には北方領土返還要求運動のために寄贈された「叫びの像」が建立されており、「島を返せ」と叫び続ける国民の総意を、老女とその孫に託した様子に迫力を感じる。 |

|

| 船上からの北方領土視察 |

|

|

|

| パワードリーム号 |

|

2階デッキからの展望 |

|

|

|

|

| 視察の様子(望遠鏡は貸出可能) |

|

別海町観光船の「パワードリーム号」に乗船し、北方領土の視察を行った。最大乗客数は92名だが、今回は20名での貸切となった。2階デッキもあり、遠くまで景色が良く見ることができる。

尾岱沼(おだいとう)港から乗船し、出港してしばらくは、左手に野付半島を見ながら航行した。

天候に恵まれたため、穏やかな気候のなか波もとても落ち着いていた。乗船時間は約1時間半であり、視界も良好で遠方まで肉眼で見回すことができた。

野付半島から国後島までは16kmの距離があり、そこから更に約8kmの中間ラインまで近づくことができた。

船内で貸出をしている双眼鏡を使うと、国後島に白い建物を確認することができ、そこに北方領土での生活があることをうかがい知ることができた。 |

|

| 国後島をはっきりと望むことができる |

|

|

|

|

| 四島交流センター(ニ・ホ・ロ)にて元島民からの講話 |

| 講師: 河田 弘登志 氏 (かわたひろとし) |

| プロフィール:多楽島 (歯舞群島) 出身 ・先代は富山県出身(北方領土には富山県出身が多い)戦後まで多楽島にて子どもの頃から家族で昆布漁を行なっていた。 |

|

|

|

| 当時の多楽島の様子 |

| 多楽島では昆布漁が盛んに行なわれていた。家族みんなで手伝っており、子どもも早朝から忙しく作業をして、走って学校に行っていた。 |

| 昆布漁に限らず、先代達が汗を流し、血を流して開拓したものが北方領土である |

|

|

|

|

|

|

|

| 終戦直後の島の様子 |

昭和20年8月15日に終戦を向かえ、その後8月18日にはソ連軍が上陸を始めた。そして、9月5日までには四島を占領してしまった。

私達の新築の家に銃を持ったソ連兵が土足で入ってきて、「アメリカはいないか。」などと言って脅し、天井裏などを探していた。

ソ連軍が上陸してから、私たちは毎日銃を突きつけられる生活をしており、自由に生活をすることができなかった。

その後、徐々に夜静まった頃に船で島を脱出する人が出てきた。島にいた17,300人の半数が終戦後に島から逃げていったが、71年経った今でも、見つかっていない人もいる。

|

|

| 自力で脱出した者以外は、船に荷物と一緒に積み込まれて強制送還され、樺太に上陸した。船の中では食べ物や飲み物もなく、着るものさえなかった。 そのような状況の中で、高齢者や小さな子どもが犠牲になることが多かった |

|

|

| ※ さいごに |

| 北方領土は紛れもなく日本の領土である。これは元島民だけの問題だけではなく、一人でも多くの人に返還運動に参加いただきたい。 |

| 元島民の平均年齢は82歳になっており、今後は2世、3世の対策が必要になってくる。今後は、小中高の学校教育が大事になってくる。高校入試や大学入試などに北方領土の問題を出題して、北方領土問題について勉強せざるを得ないようにしないといけない。 |

|

|

|

|

|

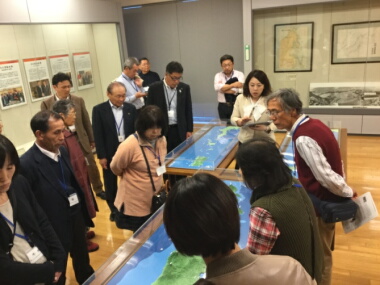

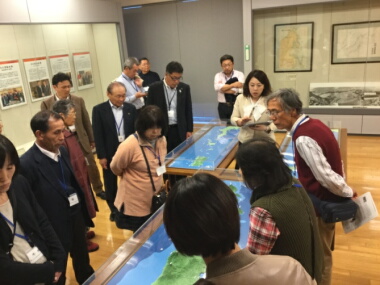

| 四島交流センター(ニ・ホ・ロ) 館内視察 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 交流センター職員に館内を説明していただいた。 |

|

|

|

|

|

|

| 北方館及び納沙布岬 |

| 清水副館長から屋外で国後島、歯舞群島を見ながら説明を受けた後、北方館の館内を案内いただいた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ※ 屋外での説明 |

北方領土返還のシンボル像である「四島(しま)のかけ橋」の下には「祈りの火」と呼ばれる点火灯台がある。我々としても北方領土問題を解決し、早くのこの火を消したいと思っているが、実際は政府同士の交渉ごとでもある。

当時、北方領土には約17,000人の日本人が住んでいたが、今では同じ人数のロシア人が住んでおり、既に2世、3世も生まれ、そこで生活をしている。 |

| 「四島のかけ橋」と岬の間には、全国47都道府県の石を集めた「希望の道」がある。北方領土が返還されたら、みんなでここから帰ろうと作られたもの。 |

| 我々は納沙布岬から北方領土まで3.6kmの中間1,800m地点までしか行くことができない。向こうは日本の海ではなく、漁船が拿捕されてしまうこともある。 |

|

|

| ※ 館内での説明 |

| 終戦後、日本とソ連は樺太と北方領土を条約で正式に交換しており、昭和20年8月15日までは北方領土は日本の領土であったが、8月18日にソ連軍が上陸して来た。 |

| 一時的に島から逃げた島民も島を捨てるつもりなどなった。そのため、島にすぐに帰れるようにと羅臼などには多くの元島民が住んでいる |

| 今後の北方領土返還は、政府の交渉力次第で決まる。そのためにも、県民会議のみなさんに是非とも返還要求の声を広げて欲しい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 全国47都道府県の石「希望の道」 |

|

北方領土返還のシンボル像「四島のかけ橋」 |

|

| 国後島を船から見た動画です 動画ファイル「MP4」はこちらです |

|

|